今回は、ECサイトのデータを分析するうえで必ず把握しておくべき指標の見方について解説します。

目次

この記事を読んでいる方におすすめ

ECサイトのマーケティングとは?

マーケティングとは、商品やサービスについて顧客に知ってもらい、魅力を伝え、購入してもらうための様々な取り組みのことです。また、一度商品を購入した人にリピーターになってもらうための取り組みなども含みます。

ECサイトにおけるマーケティングでも基本的な取り組みは変わりませんがECサイトのマーケティングの大きな特徴には「ユーザーと対面で顔を合わせることがない」「様々なデータを取得できる」といった点があります。

ECサイトのマーケティングでは、売り手とユーザーが対面することがないため、ユーザーは自分自身で情報を収集し購入するかどうかを判断します。また、ECサイトではユーザーのWeb上での行動についてかなり細やかなデータを取得するため、ユーザーごとにカスタマイズした施策を実行しやすいといった特徴があります。

ECサイトのマーケティングに取り組む時には、上記のようなECサイトの特徴をおさえて取り組むことが重要です。

データから適切なマーケティング戦略を立案する

ECサイトのマーケティングには、データ分析が効果を発揮します。様々なデータを取得できるため、実店舗におけるマーケティングよりもデータを活用しやすいのが特徴です。

そのため、データに基づいて課題を見極め、自社に必要な施策を実行していくことが効果的なマーケティングにつながります。

ECサイトのデータ分析で見るべき11の指標

まずは、ECサイトのマーケティングに取り組む際に必ずみるべきデータについて解説します。データから課題を見極め、本当に必要なマーケティング施策を実行していきましょう。

ECサイトのデータ分析で必ず見るべき指標には、次のようなものがあります。

- 利益

- コスト

- 売上

- 購入件数

- 購入単価

- 新規顧客の購入件数

- 既存会員の購入件数

- 1回当り購入点数

- 商品単価

- アクセス数

- 購入率

それぞれの指標の意味と見るべきポイントについて、1つひとつ確認していきましょう。

利益

利益は、売上から支出を差し引いた金額です。

利益 = 売上 – 支出

事業全体はもちろん、EC事業単体で利益が出ているかどうかも確認できるようにしておきましょう。

”売上は伸びているが、思ったほど利益が上がっていない”という状況は珍しいことではありません。利益が上がっていないとき、その原因は将来的な投資のために必要なコストによる場合もあれば、単純に広告をかけすぎているという場合もあります。

自社のサイトがどのような状況にあるのかを正しく把握するためにも、どれくらいの利益を生み出しているのかを、月次、年次で把握できるようにしましょう。

コスト

利益を算出するためには、当然コストも集計しておく必要があります。

ECサイトの運営にかかるコストには以下のようなものがあります。

- 各種手数料(決済手数料など)

- 配送費

- 人件費

- 商品原価(仕入費用)

- 販促費

利益を月次、年次で算出するためには、コストについても月次、年次で集計しておきましょう。

“売上が伸びているのに利益が上がっていない”という場合、コストがかさんでしまっているはずです。特にどのコストが利益を圧迫してしまっているのかを知るためには、コストの内訳も確認できるようにしておくことも必要です。

売上

売上は購入件数と購入単価の掛け算で構成されています。

売上 = 購入件数 × 購入単価

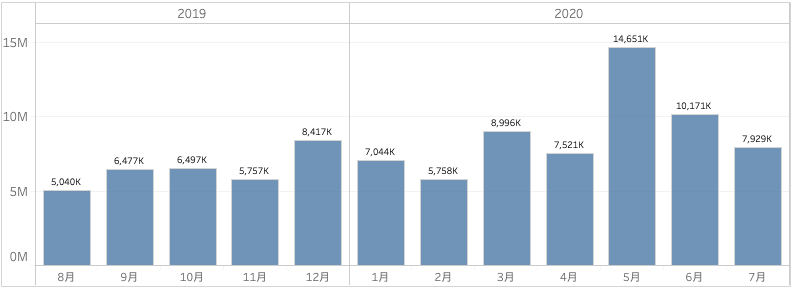

売上の推移を可視化する

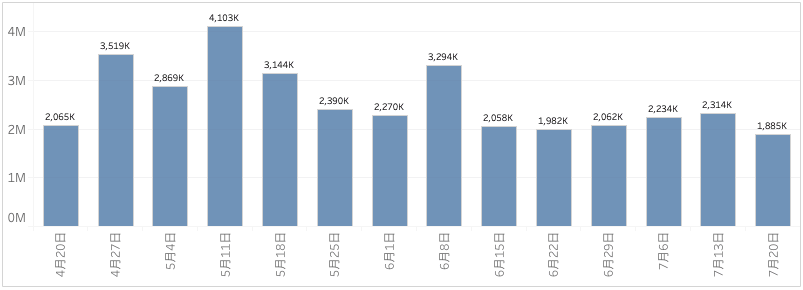

売上はECサイトに導入している決済システムに販売実績が蓄積されています。そのため、利益やコストに比べて集計しやすいので、下グラフのように月次はもちろん週次でも推移を把握できるとよいでしょう。

売上の内訳を可視化する

また、時期によって打ち出す商品を変えていたりする場合、その内訳が見えるように売上を集計することで、施策の効果検証をしっかりと行うことができます。

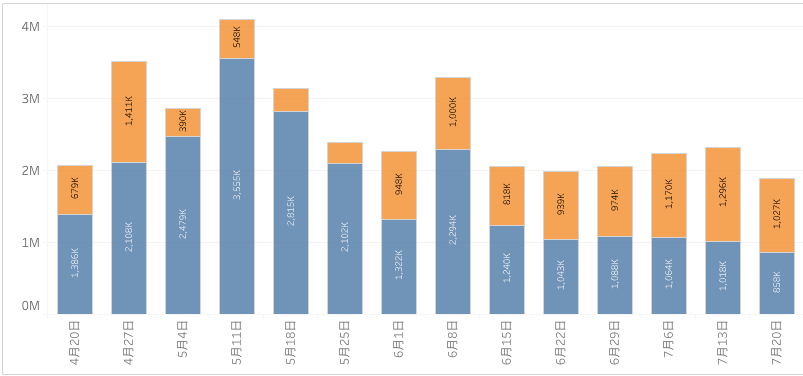

たとえば、下のグラフは先出の週次の売上推移グラフを、企画商品(サイト内で特集などとして打ち出していた商品)とそうでない商品の売上を色分けして集計した例です。オレンジ色の部分が企画商品の売上、青色の部分が非企画商品の売上です。

このグラフを見ると、特に6月から7月にかけて仕掛けた企画商品の売上が、全体の売上に大きく影響を与えていることが分かります。このサイトの場合、6、7月に実施した企画が何なのかを確認することで、効果の高い施策とそうでない施策を知ることができます。

売上の構成要素

下の図は、売上を構成する”購入件数”と”購入単価”を、さらに細かい指標に分解したものです。

購入件数は”新規会員の購入件数”と”既存会員の購入件数”に分類することができます。

ここまで分解して指標を確認することで、自社サイトの購入件数が下がっていた場合に、その原因が新規顧客数にあるのか、既存顧客(リピーター)にあるのかが明確になります。

また、購入単価は”1回当たりの購入点数”と”商品単価”の掛け算で構成されています。

売上を分解して「新規顧客の購入件数」「既存会員の購入件数」「1回当り購入点数」「商品単価」といった数値の推移を確認することで、どこに課題があるのかを把握し、適切な対策を打つことができるようになります。

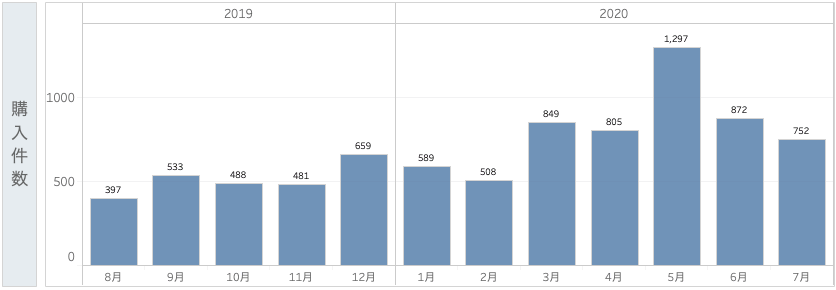

購入件数

売上は購入件数と購入単価の掛け算で構成されています。つまり、”売上が下がってきている”あるいは”売上が思うように上がらない”と言った場合、購入件数と購入単価のいずれか、もしくはその両方に課題があると考えられます。

購入件数と購入単価についても月次で可視化できるようにしておくと、どこに課題があるのかを明確にしやすくなります。

また、購入件数は既存顧客によるものと、新規顧客によるものに分けることができます。

購入件数 = 既存顧客の購入件数 + 新規顧客の購入件数

既存顧客への販売促進と新規顧客の獲得ではマーケティングの方法も異なってきます。自社のECサイトの課題はどちらにあるのかを明確にするためにも、既存顧客と新規顧客それぞれの購入件数も把握できるようにしておきましょう。

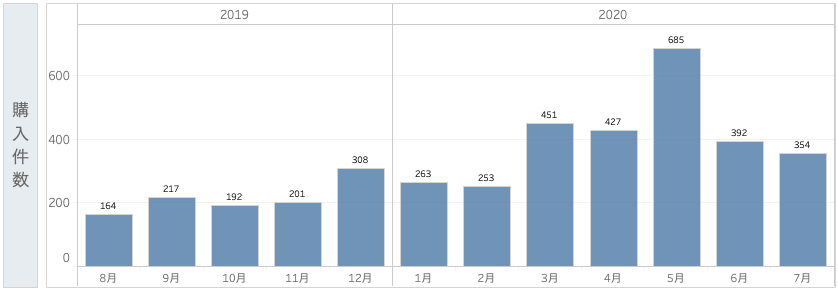

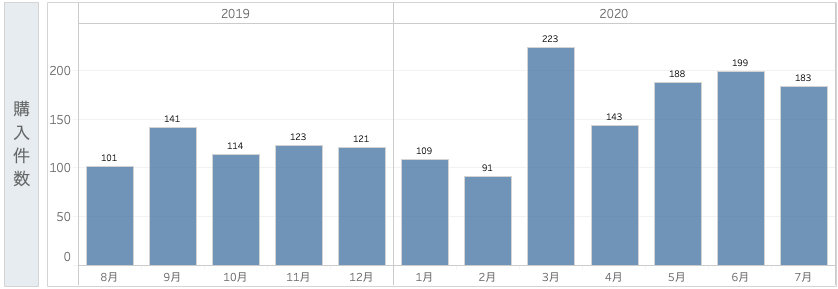

下のグラフは月次の購入件数を、既存と新規でフィルタリングした例です。(非会員の購入履歴は分からないため、会員の購入件数のみがグラフ化されています。)

上のグラフのようなフィルタリングしておくと、全体の購入件数が増えている月や減っている月に、既存と新規のどちらの数値が影響しているのかをすぐに確認することができます。

既存会員の購入件数

既存顧客は、いわゆるリピーターのことです。

一般的なECサイトの売上は、その8割がリピーターによって生み出されていると言われています。サイトで安定した売上を上げていくためには、リピーターの維持は欠かせません、

また、ECサイトのリピート率は30%程度と言われています。扱っている商品にもよりますが、自社のリピート率が平均比べて高いのか低いのかはチェックしておきましょう。

既存顧客の購入件数を伸ばす施策

既存顧客の購入件数を伸ばしたい場合は、会員や過去に商品を購入した顧客へのアプローチを強化しましょう。具体的な施策は

- メール配信によるフォロー

- 商品の同梱物でのリピート促進

などが考えられます。これらの施策を実施するときには、すでにリピーターとなっている会員の購入傾向を分析することで、より精度の高い施策が立案できるようになります。リピーター育成のためのデータ分析の手法は、下記の記事で詳しく解説しています。

参考:CPM分析とは?顧客分析でECサイトのリピート率を高める!

新規会員の購入件数

安定した収益を生むためにリピーターは欠かせませんが、売上・利益を拡大させていくためには、新規顧客の獲得も欠かせません。新規顧客の獲得はリピーターへの販売促進に比べてコストがかさむ傾向にはありますが、必要に応じて対策を行っていきましょう。

新規顧客の購入件数を伸ばす施策

新規顧客の購入件数を増やすためには、まだ自社のサイトや商品を知らない人にアプローチしていく必要があります。具体的な施策は

- 広告の出稿

- SNSの強化

- SEO対策による検索流入の強化

などが考えられます。コストを適切に分配し、効率よく売上を上げていくためにも、新規顧客と既存顧客の推移を見て戦略を組み立てていきましょう。

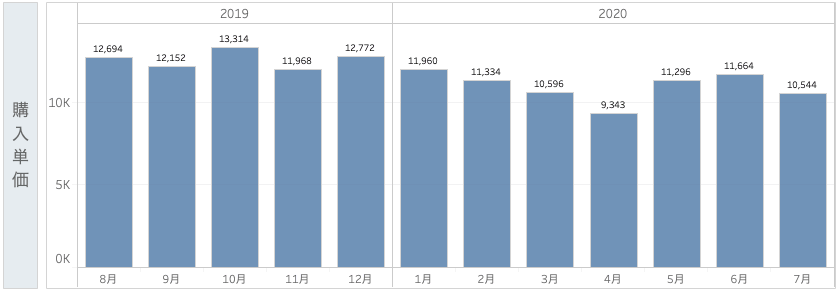

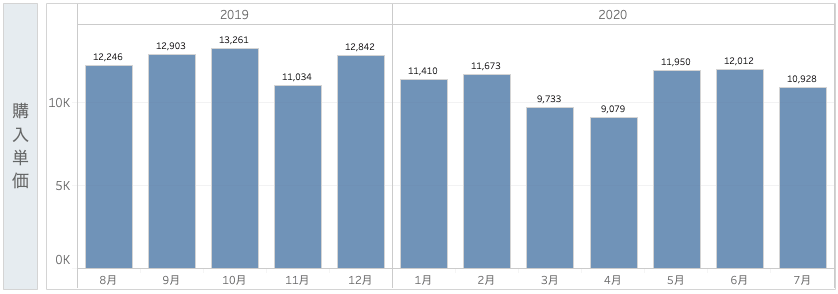

購入単価

購入単価は、顧客一人あたりの合計購入金額の平均です。購入単価は、1回当り購入点数と商品単価の掛け算で構成されています。

購入単価 = 1回当り購入点数 × 商品単価

購入単価が下がっているときは、顧客の購入数が減っている場合と、商品単価が下がっている場合、あるいはその両方が起きている場合があります。

原因を明確にするためにも、1回当り購入点数と商品単価に分解して把握できる仕組みを作っておきましょう。

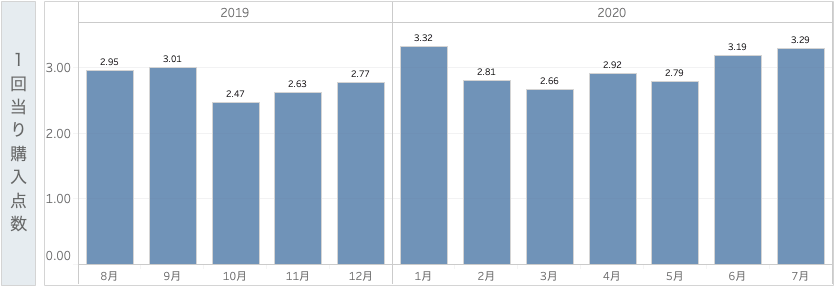

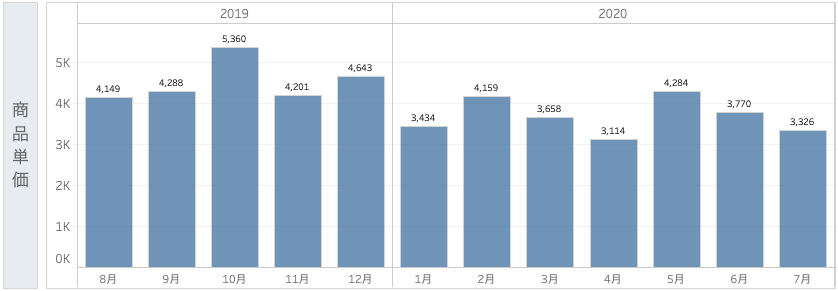

下のグラフのように、購入単価、1回当り購入点数、商品単価について、それぞれの推移をグラフ化しておくことで課題を洗い出しやすくなります。

購入単価のグラフを見ると、4月は他の月と比べて単価が下がっています。同じ4月の1回当り購入点数と商品単価を見ると、商品単価が大きく落ち込んでいるため、購入単価が下がっている原因は商品単価にあることが分かります。商品単価が下がってしまっているということは、値引きやクーポン施策の見直しが必要なことが推測できます。

1回当り購入点数

1回当りの商品点数が増えれば、当然購入単価も上がりやすくなります。比較的コストをかけずに改善できるため、1回当りの商品点数が下がっている場合にはしっかりと対策をしていきましょう。

1回当り購入点数を伸ばす施策

1回当りの商品点数を増やすためには、商品を購入する際に別の商品も一緒にカートに入れてもらうような仕組みが必要です。具体的な施策は

- サイト内の導線を見直す(併売を促進するようにリンクを設置する)

- クロスセル(併売)を促進するクーポンを発行する

などが考えられます。特に、サイト内の導線の見直しはコストをあまりかけずに改善していくことができます。リンクの貼り方やリンクを貼る商品を改善して、効果的に併売を促進するようなサイトを目指しましょう。

商品単価

商品単価とは、顧客が購入した商品1点あたりの平均価格です。商品単価が下がってしまっている場合、頻繁に値引きを実施している、あるいは安い商品がよく売れいているなどの原因が考えられます。

商品単価を伸ばす施策

商品単価を伸ばすためには、販売価格の見直しなどが必要です。具体的な施策は

- 値引き施策の見直し

- アップセル(高単価な商品の購入)を促す

などが考えられます。値引きなどを減らすと、当然購入点数が下がる原因にもなるため、自社の課題を見極めて対策していきましょう。

アクセス数

購入件数は会員と非会員に分解できると解説しましたが、別の切り口として”アクセス数”と”購入率(CVR:コンバージョンレート)”のかけ算に分解することができます。

購入件数 = アクセス数 × 購入率(CVR)

購入件数をアクセス数と購入率に分解して確認することで、サイトにどれくらいの人がアクセスしていて、そのうちどれくらいの割合で商品の購入に至っているのかを知ることができます。

アクセス数が下がっているのであれば”サイトへの集客状況に課題”があると考えられますし、購入率が下がっているのであれば、”集客するターゲット”や”サイト内の導線や使い安さ”、”品揃え”などに課題があると考えられます。

アクセス数を増やす集客施策

アクセス数を増やすための具体的な施策には

- 広告の出稿

- SNSの強化

- SEO対策による検索流入の強化

- メールの配信

などが考えられます。

購入率(CVR)

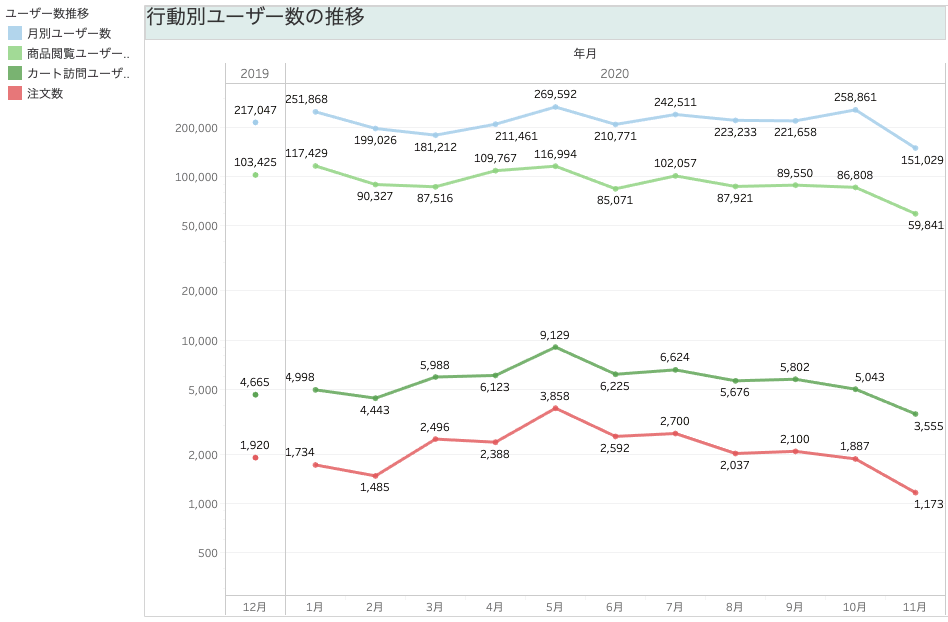

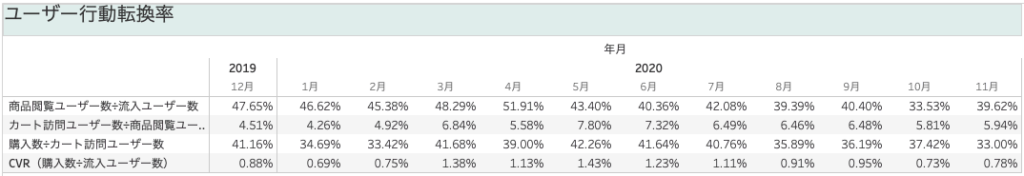

下のグラフは、サイトにアクセスしたユーザー数を月次で集計したグラフです。

サイト全体のアクセス数に加え、商品閲覧ユーザー数、カート訪問ユーザー数、注文数もグラフ化しています。ここまで可視化することで、サイト→商品ページ→カート→注文という導線のどこに課題があるのかがより明確になります。

また、下の表のようにCVRをはじめ、各ページへの誘導率も推移を確認できるようにしておくと、サイトの現状をより把握しやすくなります。

購入率を伸ばすための施策

購入率を高めるための具体的な施策には

- 広告内容の見直す

- サイト内改善

などが考えられます。

現状を把握し課題を明確にするためにも、少なくとも”アクセス数”と”購入率”の推移は、定期的に確認できる仕組みを作っておきましょう。

ECサイトの売上を伸ばすマーケティング施策

ここまで上げたような指標を分析することで、自社のECサイトの課題を把握することができます。課題が明確になったらそれを改善するための施策に取り組みましょう。

ECサイトの売上を伸ばすための施策は大きく分けて次の9つが考えられます。

- 広告の出稿・改善

- SEO対策

- メール配信

- サイト内改善

- クーポンの配信

- 商品の同梱物でのリピート促進

- 値引き施策の見直し

- アップセルの促進

- クロスセルの促進

広告の出稿・改善

新規顧客の購入件数に課題がある場合には広告を出稿し、新規のユーザーにアプローチするのが効果的です。

ECサイトのマーケティングでは主にWeb広告を活用する場合が多いですがWeb広告と言っても

- リスティング広告

- ディスプレイ広告

- SNS広告

- アフィリエイト広告

など様々なものがあります。自社のターゲットにあった媒体を選び適切なアプローチを行いましょう。

また、すでに広告を出稿しているものの購入率が悪いという場合には

- 広告のターゲティングの見直し

- 広告クリエイティブのABテスト

などを行うことで購入率を改善できることがあります。

SEO対策

広告と同じく新規顧客の獲得に効果的なのがSEO対策です。

SEO対策では主に商品情報やユーザーに役に立つコンテンツなどをサイトにアップし、検索エンジンからの流入を増やすことを目指します。

SEOによる集客は長期的に見て費用対効果が高いと言われていますが、一方で効果でるまでに時間がかかるのも事実です。自社でかけられるコストや広告とのバランスを見てSEOに取り組むべきかどうかを見分けていきましょう。

サイト内改善

サイトのアクセス数購入率が悪い場合には、サイト内の動線の改善を行います。

具体的には

- カテゴリーの見直し

- サイト内検索機能の見直し

- カート機能の見直し

- レコメンド機能の導入

などです。言い換えればサイトの使いやすさを高める取り組みです。

ユーザー視点に立って、分かりにくいところがないか、エラーが発生しているところがないかなどをチェックしましょう。

メール配信

既存顧客の購入件数を高めるためには、メールの配信が効果的です。

メール配信は、メール配信システムなどをすでに導入している場合、追加コストなしでユーザーにアプローチできる費用対効果の高いマーケティング施策です。

特に、メールアドレスなどを登録しているユーザーはすでに自社のECを利用したことがあるため、購入のハードルも高く、売上アップにつながる可能性も高いです。

クーポンの配信

クーポンの配信は、クーポンの内容次第で新規顧客の獲得にも、既存顧客の購買促進にもつながります。

自社の課題に合わせて、メール配信や広告配信と連携して効果的なクーポンの発行を検討しましょう。

商品の同梱物でのリピート促進

既存顧客の購入件数を高めるために効果的なのが、商品の同梱物の活用です。

メールなどのアプローチの多くは開封されない場合があるのに対して、商品が届いた際の箱はほぼ確実に開封されます。その際に同梱されているカタログやクーポンなのども自ずとユーザーの目に留まります。

繰り返しサイトを利用してもらうためのお得なクーポン情報やキャンペーン情報を届けることでリピート購入を促進していきましょう。

値引き施策の見直し

商品単価を上げたい場合には、まず値引き施策の見直しを行いましょう。値引き商品の割合や、発行しているクーポンの値引き率、配信頻度など、適切な回数、値引き額になっているのか、確認しましょう。

アップセルの促進

商品単価を上げたい場合には、クロスセル(より高い商品の販売)を促進するのも効果的です。具体的には、高価格帯の商品のサンプルをDMで送付したり、初回購入の際に値引きを行うなどです。

クロスセルの促進

1回当り購入点数を伸ばしたい場合には、クロスセル(併売)の促進を行いましょう。

具体的には、レコメンド機能の導入や、精度の向上、併売すると送料無料などの特典を提供するなどです、

重要な指標を効率よく把握してマーケティングに活かす

この記事では、ECサイトのデータ分析において重要な11の指標の見方を解説しました。

各指標を月次や週次で、時間をかけ過ぎずに把握できる仕組みを作っておくと、データにもとづく精度の高い戦略を立案することができます。

この記事で行ったような指標の可視化はエクセルなどで集計して行うこともできますが、データ量が多い場合は専用のツーツを使って行うのがおすすめです。弊社では、重要な指標の可視化をはじめとしたECサイトに必要なデータ分析を簡単に実践できる「EC-Dashboard」を提供しています。

(今回記事内でご紹介した表やグラフも、EC-Dashboardを使って作成しています。)

\ この記事を読んでいる方におすすめ! /