近年、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が急速に使われるようになってきています。

大企業をはじめ、中小企業でもDXに取り組むことで得られるメリットは大きいため、DX推進を検討している企業も多いでしょう。

しかし「何から始めればいいのか分からない」といった声も多く、まだ十分に取り組みが進んでいないのが現状です。

そこでこの記事では、中小企業におけるDXの重要性や取り組むメリットを解説します。

DXの推進を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

この記事を読んでいる方におすすめ

DXとは?中小企業における意味と重要性

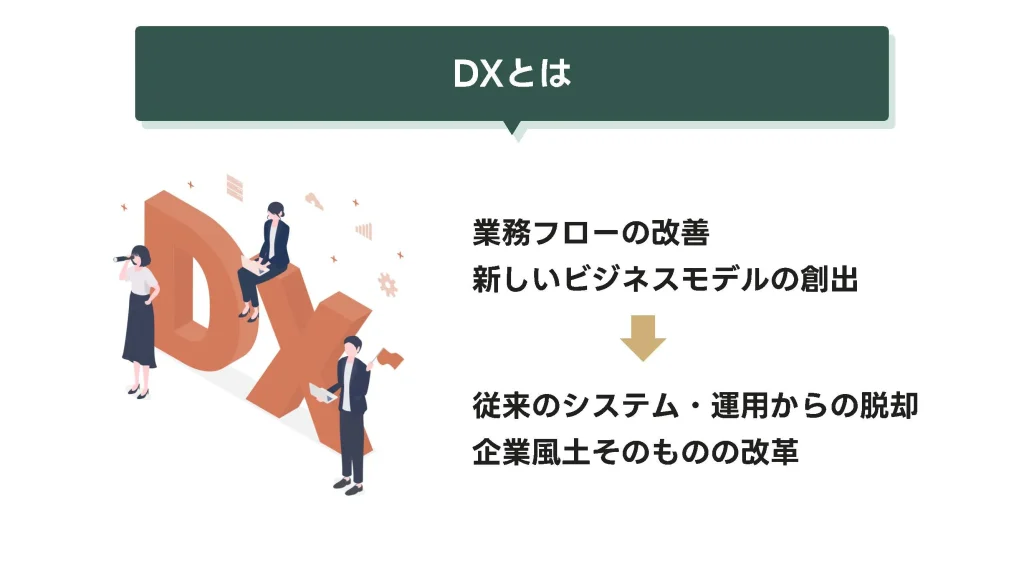

DXとは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデル、ひいては組織そのものを変革し、競争力を高めていく取り組みを指します。

経済産業省では、「DXとは、売上・利益の増加、新しいビジネスの立ち上げなど、デジタルを活用して企業や組織の変革を通じた成長を目指すもの。」と定義しています。

つまりDXは、単なるITツールの導入ではなく、企業活動全体における変革を目指すものです。

なぜ中小企業にとってDXが急務なのか

中小企業にDXが求められる背景には、現場の課題があります。

なかでも深刻なのが、人手不足です。

若手人材の確保が難しく、少人数での業務運営が日常化している企業も珍しくありません。

従来のアナログ業務を続けていては、近い将来に、業務そのものが立ち行かなくなるリスクが高いのです。

さらに、顧客ニーズが多様化している点も大きな要因です。

サービスに対するスピードや柔軟性が求められる中で、従来のアナログな対応では顧客満足度を維持するのが難しくなってきています。対応の遅れはビジネス機会の損失にも直結します。

DXによる受発注や在庫管理、請求処理といった業務をデジタル化することによって、業務を効率化し企業としての競争力を確保することが重要です。

また、事業承継のタイミングにおいてもDXは効果を発揮します。

中小企業では、ノウハウが特定の個人に依存する「属人化」がよく見られます。

そして、引き継ぐことの難しさから後継者が不足している点も大きな問題です。

しかしDXによって業務の流れを可視化し、デジタルツールやマニュアルによって仕組み化できれば、誰でも一定水準の業務遂行が可能となります。

こういったさまざまな問題を解決できる手段として、DXは中小企業にこそ重要なのです。

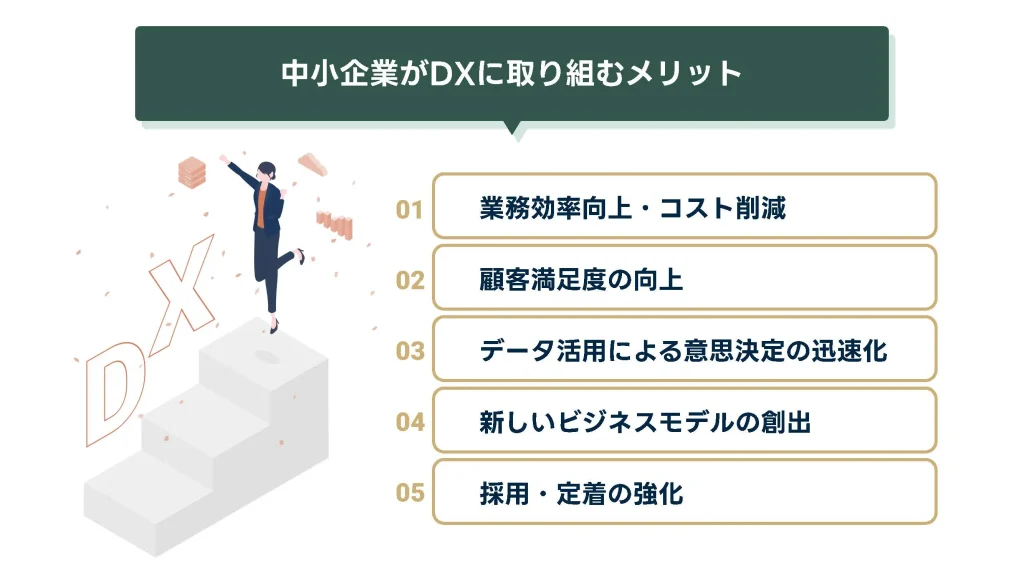

中小企業がDXに取り組むメリット

DXの推進には一定の労力やコストが掛かるものの、正しく取り組むことで大きなメリットが得られます。

業務効率向上・コスト削減

たとえば、勤怠管理や経費精算、請求書の作成といった定型業務を自動化することで、業務時間を大幅に短縮できるだけでなく、ミスの防止にもつながります。

従業員はコア業務に専念できるようになり、結果としてコスト削減と利益率の向上が実現できるでしょう。

顧客満足度の向上

また、DXによって顧客対応の質を高めることが可能です。

Webサイトの改善やチャットボットの活用、SNSでの情報発信といったデジタルな接点を増やすことで、顧客といつでもつながる環境を整えられます。

さらに、顧客データを分析することで、それぞれのニーズに応じた提案やフォローができ、リピート率の向上にもつながっていくでしょう。

データ活用による意思決定の迅速化

経営判断の面でも、DXは役立ちます。

売上や在庫、顧客の動向といった情報をリアルタイムで可視化できるため、根拠をもとに意思決定ができます。

経験や勘に頼る不確かな経営から脱却でき、企業の持続的な成長を実現できるでしょう。

新しいビジネスモデルの創出

さらに、DXは新たなビジネスモデルに創出につなげることもできます。

オンライン通販の導入、サブスクリプションサービスの展開など、既存の業態にとらわれない柔軟な事業展開が可能になります。

顧客層や収益源が分散することで、外部環境の変化にも強い企業になっていくでしょう。

採用・定着の強化

近年の採用では「柔軟な働き方」が企業に求められる要素となっています。

テレワークやフレックスタイム制度といった働きやすい環境を整えるには、DXが不可欠です。

仕組みが整うことで、従業員の満足度や働きがいが高まり、優秀な人材の採用や定着にも良い影響が現れるでしょう。

このように、中小企業がDXに取り組むことで得られるメリットは多岐にわたります。

DXの進め方:中小企業が陥りやすい落とし穴とステップ

DXの成功には、多くの企業が陥りがちな落とし穴を正しく理解しておくことが欠かせません。特に中小企業では、リソースや人材が限られているため、何も考えずに取り組むのは危険です。

ここでは、よくある誤解と、基本ステップについて紹介します。

よくある誤解:「IT導入=DXではない」

単に会計ソフトやチャットツールを使い始めただけでは、真の意味でのDXとは言えません。

DXの本質は、業務プロセスや組織を変革し、企業としての競争力を高めることです。

IT導入はあくまで手段であり、目的ではありません。

導入後に効率化・競争力の向上を実現しつつ、業務を遂行できる体制を整えることが大切です。

DXの基本ステップ

DXの推進は、以下5つのステップで進めていきましょう。

1. 現状の課題把握と可視化

まず行うべきは、自社の業務のどこに無駄や非効率があるのか現状を把握することです。

現場の担当者にヒアリングしながら、業務フローを「見える化」することから始めましょう。

課題が明確になれば、「どこからDXを進めるべきか」の優先順位も自ずと見えてくるでしょう。

2. DXの目的とゴール設定

次に、DXを通じて何を実現したいのか、目的を明確にします。

たとえば「残業時間を半減させたい」「社員の定着率を改善したい」など、具体的かつ測定可能な目標を設定するのがポイントです。

この目的とゴール設定が曖昧だと、途中で方針がぶれたり、現場から不満が出てしまう可能性があります。

3. 社内意識改革と人材育成

DXは、ツール導入だけで完了するものではありません。

社員に対して、なぜ変える必要があるのかを丁寧に共有し、納得感を持ってもらうことが大切です。

また、リテラシーを高める研修や、推進の中心となる人材の選定・育成も重要です。

4. ツール導入と運用体制構築

ここでようやくツールの選定と導入に進みます。

ツールは、単に機能面を比較するのではなく、「自社の業務に合うか」「現場で継続的に使えるか」という視点で検討しましょう。

運用ルールや管理体制、トラブル時の対応も整えておくことで、スムーズに業務に取り込めるでしょう。

DXの効果を実感するには時間がかかります。

そのため、最初から一斉導入するのではなく、特定部署や業務に限定して小さく試すことが大切です。

「この部署で成果が出たから他にも展開しよう」といったように、スモールスタートでDXを推進していきましょう。

5. 効果測定と継続的な改善

導入後は「本当に効果があったのか」を必ず検証しましょう。

業務時間の削減率、顧客対応のスピード、売上の変化など、数値で把握することで、改善点や次のアクションが見えてきます。

また、一度導入して終わりではなく、環境や事業内容の変化に合わせて、継続的にDXの方向性も見直していきましょう。

まとめ

DXは、ただのIT導入ではなく、業務の進め方や事業そのものを見直す取り組みです。

中小企業にとっては、人手不足や業務の属人化、後継者問題などの課題を解決する有効な手段です。

業務効率化、コスト削減、顧客満足の向上、新しいビジネスモデルの創出、柔軟な働き方の実現など、得られるメリットは多岐にわたります。

しかし、「何から始めればいいかわからない」と悩む企業も多いでしょう。

KUROKOでは、中小企業様向けにDX支援を行っています。DXを導入したい・検討段階だけど相談したいという方も、ぜひ一度弊社にご連絡ください。

\ データ活用のお悩み KUROCOにご相談ください! /