この記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の正しい意味や、成功事例をご紹介します。

目次

DXとは?

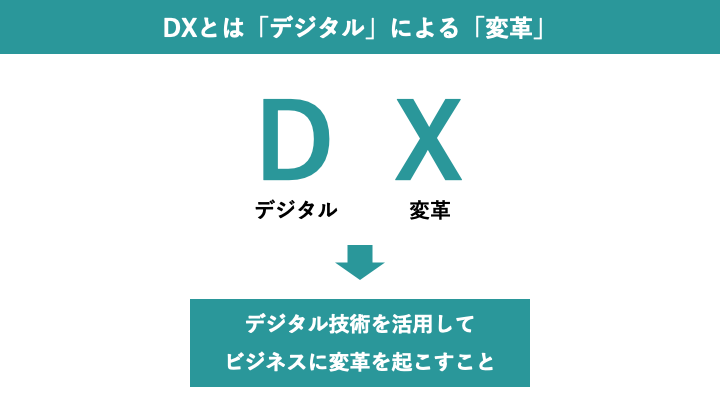

DXとはDigital transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略で、企業がデジタル技術を活用することでビジネスに変革を起こすことを指します。

ただし、DX自体が新しい言葉であるため厳密な言葉の定義があるわけではなく、示す内容は文脈によって微妙に異なる場合もあります。

例えば、データの活用を積極的に行うことをDXと呼んでいる場合もあれば、AIやIoTといった最先端のIT技術を業務やサービスに取り込むことをDXと呼ぶ場合もあります。一般的にはこれらのようなデータ活用、IT技術の活用といった取り組み全体を指してDXと呼ぶことが多いです。

企業にDXの推進が求められている理由

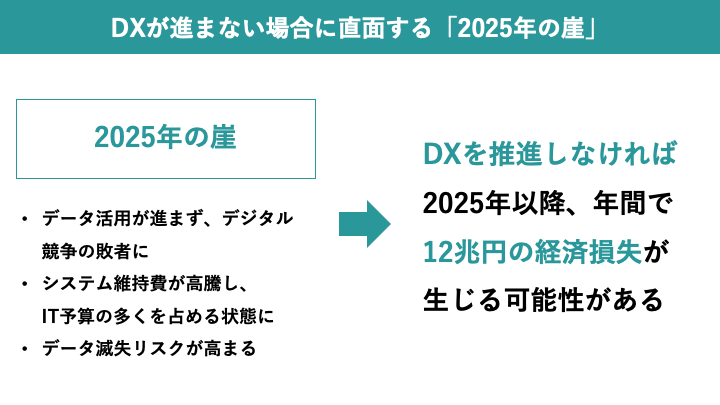

DXの推進が求められている理由として、経産省が公開している「DXレポート」の中で指摘されている「2025年の崖」という問題があります。

企業に損失をもたらす2025年の崖

2025年の崖とは、世界的なデジタル技術の発展に日本企業が対応できなかった場合に生じる様々な課題のことです。主な課題として考えられているのは次の3つです。

- データを活用しきれず市場の変化に対応できなくなることで、デジタル競争の敗者となってしまう

- 老朽化したシステムの維持管理費が大きくなり、コスト高額化してしまう

- システムの老朽化や運用する人材の不足により、セキュリティリスクが高まってしまう

これらを解決するために必要と考えられているのがDXで、日本企業のDXが推進されなかった場合、2025年以降年間で12兆円の経済損失が生じる可能性があると考えられています。

DXの事例

ここまで解説したような課題を回避するためにも、DXを推進する取り組みが企業に求められています。その中で経済産業省ではDXの推進の取り組んでいる企業の中でも成果をあげている企業を「DX銘柄」として選定しています。

DX銘柄に選定された企業の中からDXの成功事例を2つご紹介します。

中外製薬株式会社

中外製薬はAIやロボティクスの活用、デジタル人材の育成、クラウド基盤の活用など、DX推進に積極的に取り組んでおり、経済産業省が選定しているDX銘柄2022年のDXグランプリに選ばれています。

中外製薬の主な3つの取り組みをご紹介します。

- 人材育成とクラウド基盤の導入

- 新薬創出へのデジタル活用

- デジタル技術による業務の効率化

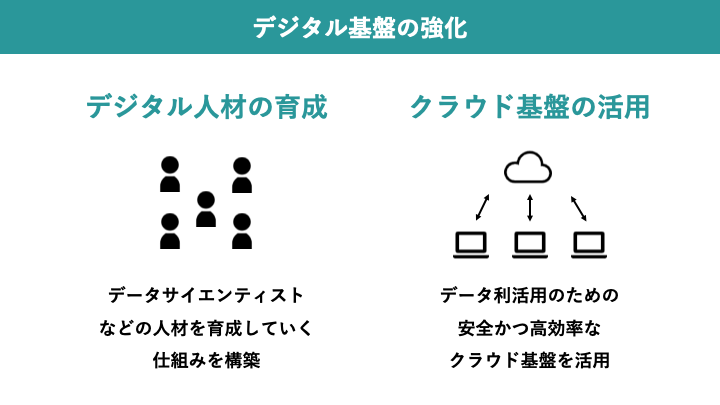

人材育成とクラウド基盤の導入

中外製薬では、デジタル基盤を強化するために「デジタル人材の育成」と「クラウド基盤の活用」に取り組んでいます。

人材の育成については、デジタル人材を体系的に育成する仕組みを作ることで、データサイエンティストなどのデジタル人材をこれまでに100名以上も育成しています。また、社内におけるデータ活用を促進するために大容量なデータを安全に移動、保管するためのクラウド基盤の活用を始めており、新たに大容量なデータも扱えるクラウド基盤を活用することで事業の効率向上にも役立っています。

新薬創出へのデジタル活用

中外製薬では、創薬のプロセスに機械学習を用いるなどの取り組みを行い、創薬の成功確率の向上や、創薬プロセスそのものに革新を起こすことを目指しています。

また、実際の医療現場で得られた様々なデータを活用することで患者さんの治療効果やQOLを向上させるための取り組みも行なっています。企業・行政・医療機関との連携も進めることで、医療ビッグデータの活用を目指しています。

デジタル技術による業務の効率化

社内の96%の部署でRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの自動化ツールが活用されており、2022年は10万時間の業務短縮が見込まれています。

また、作業計画や業務の分担、教育計画の自動化に加えて、遠隔ツールの活用やペーパーレス化にも取り組むことでオペレーションをより最適化する取り組みも行われています。

参考:デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2022

SREホールディングス株式会社

SREホールディングス株式会社は業務の効率化ツールを開発、自社導入するなどDX推進に積極的に取り組んでおり、経済産業省が選定しているDX銘柄2021年のDXグランプリに選ばれています。

中外製薬の主な3つの取り組みをご紹介します。

- 人材育成とクラウド基盤の導入

- 新薬創出へのデジタル活用

- デジタル技術による業務の効率化

DXを推進できる体制の構築

営業の現場メンバーとエンジニアの連携体制を強化することで、自社業務を効率化するためのツールを開発に取り組んでいます。

また、ソニーのグループ企業であることを活かし、ソニーやヤフーなどの他社との技術交流も図ることでエンジニアの育成にも力を入れています。

効率化ツールを開発、自社導入

現場メンバーとエンジニアで開発した効率化ツールを自社に積極的に導入することで、業務の効率化を実現しています。

AIを活用した不動産の取引価格を自動で査定するツールや、契約書などの書類作成を効率化するための書類作成クラウドの構築など、現場とエンジニアが連携することで実用的なツールの開発に取り組んでいます。

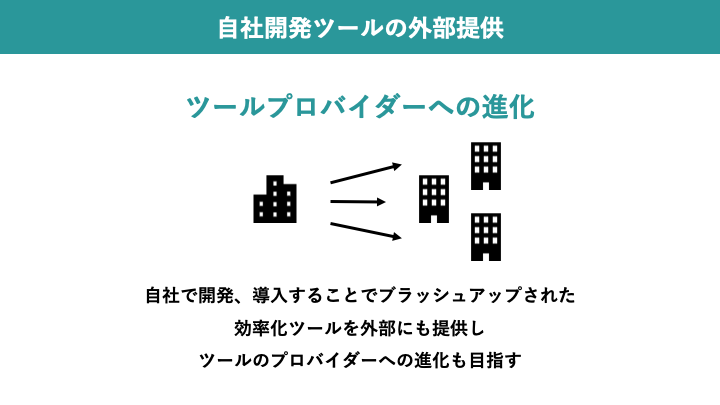

自社開発ツールの外部提供

自社で開発し導入することで実用性を磨いたツールの外部への提供にも取り組んでいます。

ツールを導入した企業から取引データを提供してもらうことで、ツールのアルゴリズムをアップデートするなど、データのビジネス活用にも積極的に取り組んでいます。