消費者の購買行動はオンラインでも行われるようになり、企業にはオンライン、オフラインを問わずあらゆるチャネルで一貫した体験を提供することが求められています。

そこで重要なのが「オムニチャネル」と呼ばれる考え方です。

ECサイトや店舗、アプリ、SNSなどをつなげ、一貫した購買体験を整えることで、顧客からの信頼や忠誠を勝ち取ることができます。

本記事では、オムニチャネルの基本から導入メリット、実践ステップ、課題への対策までを解説します。

EC事業を強化したい方、チャネルの連携に課題を感じている方はぜひご覧ください。

目次

この記事を読んでいる方におすすめ

オムニチャネルとは?

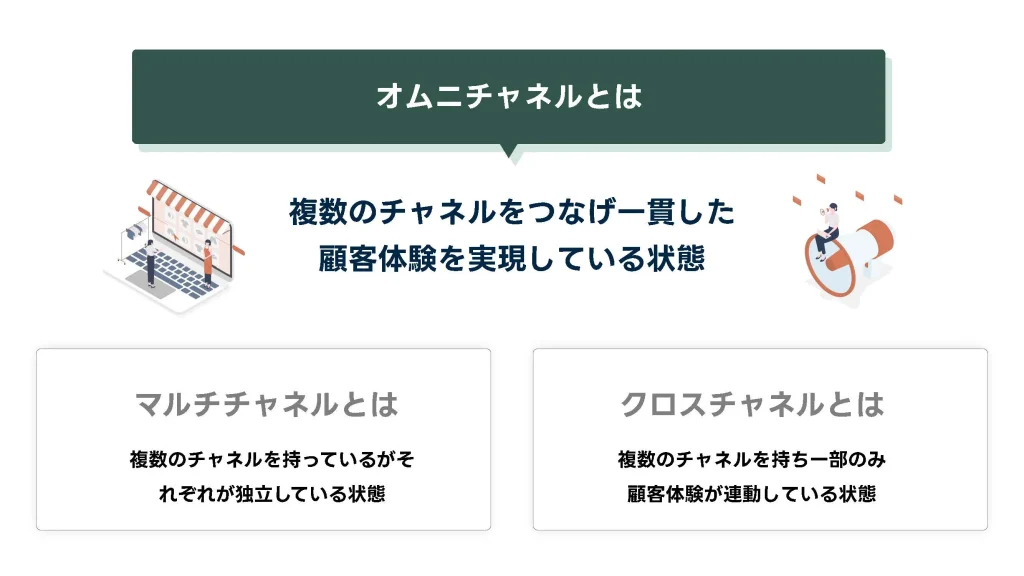

オムニチャネルとは、複数のチャネルを連携させて、顧客がどの接点を通じても違和感のない体験を得られるようにする販売戦略です。

近年、顧客にチャネルの違いを意識させず一貫した購買体験を提供する、オムニチャネルという概念が注目を集めています。

スマートフォンやSNS、実店舗、ECサイトなど、多様なチャネルが存在する現代では、企業がどのように顧客との接点を最適化していくかが、ビジネスの成功に欠かせません。

たとえば、店舗で見た商品をスマホで注文したり、ECサイトで購入した商品を店舗で受け取ったりといったことが自然に行える状態を指します。

マルチチャネル/クロスチャネル/オムニチャネルの違い

オムニチャネルを理解するためにも、「マルチチャネル」「クロスチャネル」との違いを整理していきましょう。

マルチチャネルとは、企業が複数の販売チャネル(店舗、ECサイト、SNSなど)を用意している状態を指します。

ただし、それぞれのチャネルが独立しており、連携がないのがマルチチャネルの特徴です。

顧客がどのチャネルを選ぶかは自由ですが、情報や体験はチャネルごとに分断されています。

クロスチャネルは、複数のチャネルを部分的に連携させる戦略です。

たとえば「ECサイトで購入→店舗で受取」といったサービスはクロスチャネルにあたります。

ただし、連携は部分的なもので、全体で統一された体験までは構築されていない状態です。

一方でオムニチャネルは、顧客がどのチャネルから流入しても、全てのチャネルが連携・統合されている状態を指します。

単なるチャネルの拡充ではなく、「顧客の体験価値の最大化」を重視している点がオムニチャネルの大きな特徴です。

オムニチャネル化によって得られるメリット

オムニチャネル化を進めることで、企業は顧客体験(CX)の質を向上させることができます。

「どこで買っても同じ体験ができる」ことは、顧客満足度の向上や企業への信頼感を高めることにもつながるでしょう。

顧客体験の向上は、リピーターやファンの獲得にも影響します。

購買データをもとに顧客ごとに最適な情報を届けることで、関係性を自然に深められます。

さらに、ポイント制度やアプリを活用した特典設計により、ロイヤリティやLTV(顧客生涯価値)を高める効果も期待できるでしょう。

また、オムニチャネルでは店舗とECが競合するのではなく、互いに送客し合う関係を築けます。

たとえば、SNSからECサイトに誘導し、店舗受取へつなげる流れや、店頭でLINE登録を促してオンライン購入へ誘導するなど、双方向の導線が自然に生まれるのが特徴です。

こうした顧客体験の裏側では、チャネルを横断した顧客データの一元化が不可欠です。

収集したデータをより適切な形で利用することで、さらなる相乗効果が期待できるでしょう。

さらに、オムニチャネル化していくことで、在庫や物流などの業務も効率化されます。

たとえば、ECで在庫切れの商品を店舗在庫から取り寄せるといった対応が実現でき、販売機会の損失も防げます。

受注や配送管理を含めて統合することで、運用全体の無駄も削減されていくでしょう。

オムニチャネル導入のステップとポイント

オムニチャネル化を成功させるには、顧客への理解や社内体制、業務フローの見直しを含めた全体的な取り組みが必要です。

まずは、自社の顧客がどのチャネルをどのように利用しているか整理していきましょう。

店舗やECサイト、SNS、アプリといったチャネルごとの行動パターンを可視化することで、離脱ポイントや改善点が明らかになります。

次に、分散している顧客データを統合させましょう。

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)やCRMツールを活用すれば、顧客情報を横断的に管理できます。

あわせて、物流や在庫の管理体制の構築も重要です。

たとえば「ECで注文し、店舗で受け取る」といった購買行動を実現するには、在庫・受注・配送情報をリアルタイムで連携できる仕組みが求められます。

こうした仕組みを支えるのは、現場の業務理解と運用力です。

特に店舗スタッフがECやアプリの仕組みに不慣れだと、体験の質にばらつきが出てしまいます。

そのため、研修やマニュアル整備を行い、どのスタッフでも同じクオリティの体験が実現できるように教育体制を整えましょう。

また導入後は、効果検証と継続的な改善も欠かせません。

売上や来店数、アプリのDL数、リピート率といった数値だけでなく、顧客満足度といった定性的な指標も活用しながら、PDCAを回して常に最適な状態を目指しましょう。

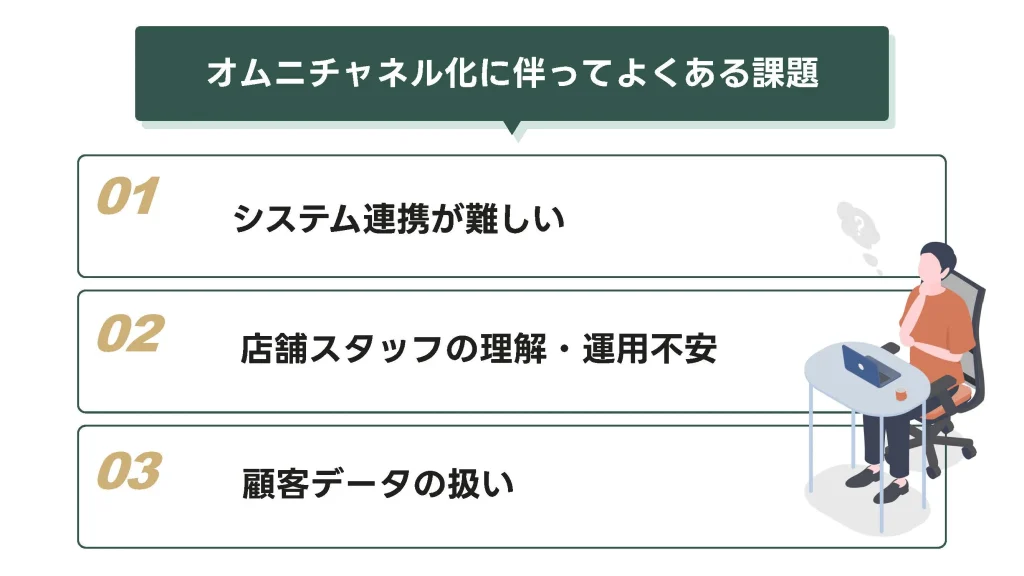

オムニチャネル化に伴ってよくある課題

1. システム連携が難しい

2. 店舗スタッフの理解・運用不安

3. 顧客データの扱い

よくある課題とその解決策

オムニチャネルは顧客体験の向上や事業成長を実現できますが、導入・運用にはさまざまな課題が伴います。

システム連携が難しい

まず多くの企業が直面するのが、既存システムの連携です。

店舗やECサイト、在庫・受発注・会員管理がバラバラに運用されていると、ソフトによってデータが統合できないなどの課題が出てきます。

こうした場合には、API連携や外部ツールを活用しましょう。

自社の業務に適したツールを見極め、業務全体の統合を進めていくことが大切です。

店舗スタッフの理解・運用不安

次に課題となるのが、店舗スタッフの理解不足です。

仕組みが整っていても、現場がオムニチャネルを十分に理解していなければ対応に差が生まれ、顧客体験にも影響してしまいます。

特に「オンライン=EC部門」「オフライン=店舗」という意識が強い場合は、意識改革が求められるでしょう。

そのためにはマニュアルの整備や研修など、実務レベルでの教育が不可欠です。

顧客データの扱い

また、チャネルを横断して顧客データを扱うため、セキュリティとプライバシーの確保も重要です。

顧客に対するプライバシーポリシーの整備をはじめ、暗号化やアクセス制御、監視体制の強化など、安全性の確保は欠かせません。

オムニチャネルは顧客の利便性を高める一方で、企業の責任も大きくなります。

最終的に負担がかかるのは現場のため、決して現場の意見を蔑ろにせず、1つずつ課題を解決しながらオムニチャネル化を進めていきましょう。

まとめ

オムニチャネルは、顧客体験の質を高めながら、業務効率や収益の向上にもつながる販売戦略です。

実店舗やSNS、アプリとの連携を深めることで、顧客の行動を可視化し、より精度の高いマーケティングが可能になります。

導入にはシステムやデータの統合、スタッフ教育など、準備をしっかりと行い、1つずつ丁寧に進めていく必要があります。

もし「何から始めればいいかわからない」「効果が出ていない」といった悩みを感じているなら、プロの支援を活用するのもおすすめです。

KUROKOでは、EC事業向けのDX推進の支援を行っています。貴社の状況に応じた柔軟な提案が可能ですので、ぜひご相談ください。

\ この記事を読んでいる方におすすめ! /