昨今、DXという言葉が社会において広く認知されるようになりました。

デジタルの発展に伴い、企業や組織が新しい技術やデジタルツールを活用して、業務効率化や顧客体験向上を目指す動きが加速しています。

今回は、DXの概要や重要性、導入のポイントなどについて、分かりやすくご紹介していきます。

目次

この記事を読んでいる方におすすめ

DXとは

DXとは、デジタルトランスフォーメーションという言葉の略称で、日本語でいうと「デジタルの改革」という意味です。

具体的には、最新のデジタル技術(AIやIoT、最新業務システム)などを活用し、業務効率化や顧客体験の向上、新しいビジネスの創出などをしながら、古い企業の文化やシステム、業務フローなどから脱却することです。

様々な業務効率化につながる最新技術がでているなか、いつまでも古いやり方にとらわれていては時代の流れに取り残されてしまいます。

変化の激しい現代で企業が生き残るためには、DXを推進し、新しい文化やシステムを取り入れ、市場優位性を維持し続けることが重要になってきます。

DXの重要性

ここからは、DXの重要性についてご紹介します。

多様化する消費者ニーズへの対応

現代の消費者のニーズは多様化しており、より自分自身に適したサービスを求めるようになっています。

そんな多様化した消費者のニーズに対応するためにもDX化は重要です。

デジタルで最新技術を使うことで、個々のニーズに対応したサービスを提案することができるようになります。

具体的には、顧客の購買履歴やオンライン上での行動データを収集し、そのデータを解析して最適な商品やサービスを提案するといったことをDX化により実現することができます。

このようなユーザの体験を強化する対応を行うことで、企業としての競争力を高めることにもつながります。

ITシステムの老朽化への対応

多くの企業では、昔から使っているITシステムがそのままになっていて、必ずしも業務を行う上で効率的なシステムになっていない場合もあります。

DXによって、システムを最新のものに更新したり、クラウドに移行したりすることで、よりスムーズに業務を進められるようになります。

システムにもよりますが、DX化することで、業務効率化や管理コスト削減、新技術への対応、セキュリティ強化など、さまざまなメリットにもつながります。

BCP的観点での取り組み

DXは、BCP(事業継続計画)の面でも重要な役割を果たします。

DX化でデジタル技術を活用することで、業務をオンラインで進めることができ、リモートワークの導入が可能になることもあります。

そうすることで、災害など不測の事態が発生した場合にも、スムーズに業務を継続できる体制を作ることができます。

このように、BCPの観点でもDX化は非常に重要な役割を持っています。

DX推進における課題

ここからは、DX推進における課題についてご紹介します。

目的が不明確

DXを進めるうえで、まず考えるべきこととしては、「なぜDXを行うのか」という目的を明確にすることです。

DXが流行っているからなんとなく自社でも進めていく、という取り組み方ではなかなか上手くいきません。

DXを推進すること自体は良いことですが、目的が不明確なまま進めると、進捗が見えづらくなったり、方向性を見失ったりする可能性があります。

そのため明確なビジョンを持って、何のためにDXをするのかを組織全体で認識を共有しておくことが大切です。

リソース不足

DXを進めるためには、様々なリソースが必要になります。

たとえば、古いシステムから最新システムに切り変えるには、現行システムで行っていることの洗い出し、新システムの選定、システムの導入、切り替え、その後の運用管理など、さまざまな業務が発生します。

また、それにあたりコストも大きくかかります。

特に中小企業では、日々の業務だけで手がいっぱいの方々にDX推進を行ってもらおうとしてもなかなか難しい場合があります。

限られたリソースをどう効率的に活用して、このリソース不足の課題を乗り越えていくかが重要です。

ノウハウ不足

DXを推進していくには、専門的な知識やスキルが必要になりますが、そのノウハウが足りていない企業も多いのが現実です。

担当者が新しい技術に追いつけていないと、適切な最新技術の導入やツールの選定などが行えない可能性もあります。

すぐにDXをするわけではなくても、社内にデジタルに強い人材を確保しておくことも重要です。

社内にノウハウがない場合は、DXコンサルを行っている会社に頼むのも一つの手段です。

DXとIT化の違い

DXとIT化は似ている部分もありますが、実際には目的や取り組み方に違いがあります。

IT化は、企業が行っている既存業務のプロセスにIT技術を取り入れることを指します。

例えば、手作業で行っていた作業をソフトウェアを取り入れ自動化するといったことがIT化です。

IT化は、主に既存業務の改善やコスト削減などの業務の効率化を目的としています。

一方、DXは単なるIT化に留まらず、企業のビジネスモデルや組織文化を根本から変革することにもつなげていきます。

例えば、顧客に対するサービスをデジタル化するというだけでなく、そこから新しいビジネスチャンスを創出したり、顧客との関係性をより深めるための全社的な取り組みを行うといったことも含まれます。

DXは、技術を活用して企業全体の価値を高めることを目指しています。

まとめると、IT化は業務効率を改善するためのITの導入、DXは技術を駆使して企業全体を変革し、新たな価値を生み出すことに重点を置いているものです。

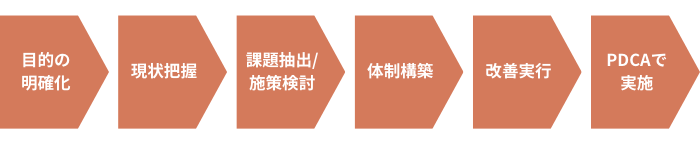

DXの進め方

DXを進めるときには、やみくもに進めるのではなく、正しい手順で一つ一つ着実に進めていくことが重要です。

ここからは、DXの進め方についてご紹介していきます。

目的明確化

まずはDXを行う目的を明確化することが重要です。

この部分をしっかり固めないで進めると、社員は何故DX化をしているのか分かりません。

推進には社員の協力が不可欠なので、もし目的が分かっていないと、上手く推進されません。

何故自社ではDX化するのか、DX化することでどのようなメリットがあるのかなどをしっかり固め、そのイメージをチーム内でも共通認識として持っておくことが大切です。

そうすることで、皆が自分事のようにDX推進してくれることにつながり、スムーズなDX化につながります。

現状把握

まずはDXを進める前に、現状をしっかり把握することが重要です。

現状が正しく把握できていなければ、なんのためにDXを行うのかの目的を明確化することも出来ず、ふわふわとしたままDX推進が進んでしまいます。

そうすると、方向性を間違えたり、無駄な施策をしてしまうリスクも高くなります。

そのため、まずは現在の業務プロセスやITシステムがどのように運用されているかをしっかり確認することが重要です。

現状を正確に理解することで、何を変えるべきか、どんな方向性でDXを進めていくべきかが見えてきます。

課題抽出と施策検討

現状を正しく理解することで、適切な課題の抽出や、改善施策を考えることが出来るようになります。

現状把握の結果をもとに、どこに課題があるのか、改善すべき点はどこか、といったようにDX化による改善ポイントや施策を考えていきます。

体制構築

課題抽出と施策検討ができたあとは、DXを進めるための体制を整えていきます。

DXは組織的な改革なので、組織内でしっかり役割分担を決め、DXを推進するための専門チームや担当者を選定することが重要です。

また、自社の内部だけでリソースやノウハウが足りない場合には、外部の専門家、DXのコンサルタントなどと連携するという方法もあります。

改善の実行

体制構築が出来たあとは、課題となっている箇所の業務効率改善を進めていきます。

まずは、手作業や非効率なプロセスをデジタル化し、自動化できる部分を見つけていきます。

例えば、紙での申請業務をオンライン化したり、情報共有のためのツールを導入したりすることで、日々の業務がスムーズに進むようになります。

PDCAサイクルで実施

業務改善をしたあとは、日々の業務データを蓄積し、活用できるようにしていきます。

DXは一度やれば終わりではなく、業務データをしっかりと蓄積し、それらを分析・活用までつなげることが重要です。

それにより、単なるIT化でなく、データをもとにした意思決定(データドリブン)が出来る組織になったり、新しいサービスや顧客体験などの提案ができるようになれば、DX成功といえます。

業界別のDX推進事例

DXは広義な言葉なので、業種や仕事内容によってさまざまな取り組み事例があります。

ここからは、いくつかの業種を例に、DXの推進事例についてご紹介していきます。

物流業

物流業界では、効率的な配送を実現するためにAI活用やIoT化が進んでいます。

例えば、AIを活用した需要予測を導入することで、配送ルートの最適化や、配送車両の稼働効率を高めることができ、コスト削減や迅速な配送を実現しています。

人材不足といわれている物流業界では、それを補うべく様々なDXによる業務改善が行われているのです。

製造業

製造業では、スマートファクトリーの導入が進んでおり、これも一種のDXといえます。(スマートファクトリーとは、「AIやIoT、ビッグデータなどの技術を活用して、工場内の生産性を向上させる工場」のことです。)

小売業

小売業では、顧客の購買データを活用して、パーソナライズされたサービスを提供するなどの取り組みも進んでいます。

EC上での顧客の購買履歴やオンラインでの行動データをもとに、それぞれに最適な商品提案を行うというのも、売上アップや顧客満足度の向上につなげるDXの施策の一つです。

金融業

金融業界では、フィンテックなどの技術が注目されています。

フィンテックとは、「金融サービスと情報技術を結びつけたさまざまな革新的な動き」のことを指します。たとえば、スマホを活用した送金技術などもフィンテックの一種です。

その他、金融機関の審査業務などでも、AIを活用して効率化を目指すような動きも出てきています。

サービス業

サービス業でのDXの事例としては、チャットボットの活用による顧客対応の効率化などがあります。

最近では、AIチャットボットなども出てきています。

AIが顧客対応してくれるシステムを導入することで、スタッフの負担を軽減し、スタッフはその他の業務に時間を割くことが出来るようになります。

まとめ

今回の記事では、DXの基本的な考え方や導入の流れ、業界別の事例などをご紹介させていただきました。

DXは、単なるデジタル技術の導入にとどまらず、組織全体の革新につながるものです。

DX化することで、業務効率化や顧客満足度の向上、新たなビジネスの創出など、様々なメリットがあります。

ただし、DXを成功に導くためには、適切な手順で進めることや、記事内で紹介したようなさまざまな課題にも対応しながら進めていくことが重要です。

業務をDX化することは容易なことではありませんが、推進することで市場競争力の強化にもつながります。

時代に取り残されないように、出来るところからDX化を進めていきましょう。

KUROCOではデータ活用を軸に、貴社の事業拡大・人材育成・マーケティング推進に貢献するDX支援を提供しています。DX推進やデータ活用に課題を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\ データ活用のお悩み KUROCOにご相談ください! /